12. I Cahen e il ‘Japonisme’ (II): le collezioni del ramo francese

Fig. 16 - Louise Morpurgo Cahen d’Anvers e Louis Cahen d’Anvers

La passione di Hugo per l’estremo oriente si formò a Parigi, nelle case dei parenti francesi, gli storici si sono interrogati sul perché il Japonisme si sia diffuso soprattutto da Parigi. I fattori, in effetti, sono stati diversi1Klaus Berger, Japonisme in Western Painting, op. cit., pp. 1–9.: la capitale francese era all’epoca il centro artistico più vitale, le raccolte erano senza eguali e venivano viste come espressione di “un gusto artistico raffinato e moderno”2Klaus Berger, Japonisme in Western Painting, op. cit., pp. 176–183. che aveva ricadute sulle case di moda e, attraverso galleristi, commercianti e pubblicazioni dei critici, arrivava soprattutto agli artisti e ai collezionisti presenti in città3Mabuchi Akiko, Què va aportar el Japonisme?, in Ricard Bru i Turull, Fundació la Caixa Obra Social, CaixaForum (editat per), Japonisme, La fascinació per l’art japonès, Barcelona, Obra social “la Caixa”, 2013, pp. 37–59.. Le collezioni orientali delle famiglie d’oro servivano in particolare per costruire un mondo, investirlo di significato e infonderlo di emozioni4Secondo le parole dello studioso Robert Darnton citate in: James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 23–24.; nelle collezioni si rispecchiava la volontà di rappresentare una doppia natura, ebraica e francese, che faceva del cosmopolitismo una sua ragione d’essere da esibire per ottenere una ricaduta sociale; nel contempo alcune collezioni potevano essere vissute più personalmente, come un ritiro in mondi lontani nello spazio e nel tempo5James McAuley, The house of fragile things, op. cit., p. 26.. Abbiamo accennato al gusto settecentesco dei banchieri, ora cerchiamo di ricostruire le collezioni d’arte asiatica legate ai Cahen d’Anvers che stavano raggiungendo dopo il 1870 Parigi, la “capitale del diciannovesimo secolo”6James McAuley, The house of fragile things, op. cit., p. 30..

Ma perché per il Japonisme cambiò dopo il biennio 1870-71? In Francia il periodo fu particolarmente convulso: finì il Secondo Impero e nel maggio del 1871 l’avventura politica della Comune venne soffocata nel sangue. Nei tragici mesi della repressione, anche una collezione giapponese poteva dare sollievo: il 26 aprile del 1871 Edmond de Goncourt incontrò la moglie di Philippe Burty che per svagarsi lucidava nervosamente i bronzi giapponesi della collezione di famiglia7Edmond de Goncourt, Jules de Goncourt, Journal des Goncourt: mémoires de la vie littéraire, Paris, Bibliotheque Charpentier, Vol. I, 1890, pp. 279–280.. Se volgiamo lo sguardo al Giappone, negli stessi anni si assistette a un’altra rivoluzione: si trattava della restaurazione Meiji del governo imperiale a scapito del governo militare dello shogun (bakufu). L’imperatore era, come abbiamo accennato, sempre più interessato a promuovere l’esportazione dell’artigianato giapponese, ma la fine del governo shogunale ebbe ripercussioni anche sulle collezioni possedute dalle famiglie dei feudatari (daimyo) legati al vecchio regime. Dal 1868 il mercato interno giapponese fu inondato dagli oggetti antichi che le famiglie nobili e i santuari buddisti8Col rinnovamento Meiji molti santuari buddisti si trovarono in difficoltà perché il nuovo governo privilegiò lo shintoismo. non potevano più permettersi di possedere e che fecero la felicità dei collezionisti occidentali.

I primi japonistes erano stati “pionieri e visionari”9Klaus Berger, Japonisme in Western Painting, op. cit., pp. 10–19., ora si formava una nuova tipologia di collezionista, più facoltoso ed esigente: erano arrivate le famiglie d’oro. Nell’elenco dei primi collezionisti10Si rimanda alle note 124 e 126. Tra le commercianti invece si segnala Louise Mélina Desoye, nata Chopin (1836–1909), più nota come Madame Desoye, per cui si veda: Elizabeth Emery, Madame Desoye, “First Woman Importer” of Japanese Art in Nineteenth-Century Paris, in Journal of Japonisme 2020, 5(1), pp. 1–46. non ci sono donne; nei primi anni del Japonisme queste ultime si limitavano ad osservare gli acquisti compulsivi dei loro padri e nonni, acquisti che sono stati interpretati anche come un mezzo di controllo del genere e della sessualità femminile11James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 43–44.. Negli anni ’70 le donne cominciarono tuttavia anche loro a collezionare oggetti giapponesi, in prima fila c’era la zia triestina di Hugo: l’affascinante Louise Morpurgo Cahen d’Anvers, moglie di Louis (fig. 16). Edmund de Waal scrive che Louise merita di essere citata per prima12Edmund de Waal, Lettere a Camondo, op. cit., pp. 37–39.. Luisa-Louise discendeva dall’antica famiglia askenazita dei Morpurgo. Originari di Ratisbona, si erano trasferiti nel XVI secolo a Gradisca d’Isonzo, da qui avevano raggiunto Trieste dove, in seguito a matrimoni con la famiglia Parente, avevano fondato una banca, attività commerciali e soprattutto delle compagnie assicurative che avevano fatto di Trieste la “capitale del settore assicurativo nell’Europa centrale”13Pierre Assouline, Le dernier des Camondo, op. cit., p. 177. Sulle origini e parentele dei Morpurgo si veda: Michela Messina, Bodoni tra Rothschild e Hayez Salomone de Parente collezionista europeo, in: 2019 Crisopoli. Bollettino del Museo Bodoniano di Parma, 16, 2014–2017, pp. 21–56..

Louise aveva sposato nel 1868 lo zio di Hugo, Louis, un uomo dal “carattere molto autoritario”14Nei ricordi di Gilbert Cahen d’Anvers, citato in: James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 46–50, e nel giro di qualche anno diventò una delle salonnières più attive, grande mecenate della musica, della letteratura e dell’arte. Louise fu ritratta da Carolus Duran (1937–1917), Paul Baudry (1828–1886) e Léon Bonnat (1833–1922)15Elizabeth Melanson, The Influence of Jewish Patrons on Renoir’s Stylistic Transformation in the Mid-1880s, in Nineteenth-Century Art Worldwide 12, no. 2 (Autumn 2013), pp. 1–16. . Agli occhi di Edmond de Goncourt Louise aveva le movenze di una languida gatta16162 Edmond de Goncourt, Jules de Goncourt, Journal mémoires de la vie littéraire, Monaco, Editions de l’Imprimerie Nationale de Monaco, 1956–1958, TOME XII, p. 68; si vedano anche: Edmund de Waal, Un’eredità di avorio e ambra, op. cit., p. 55; James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 46–50. che pescava da una vetrina oggetti giapponesi17Sul concetto di collezioni ‘in vetrina’ si vedano: Elizabeth Emery, Reframing Japonisme. Women and the Asian Art Market in Nineteenth-Century France, 1853–1914, London, Bloomsbury Publishing, 2020, pp. 131–133; Edmund de Waal, Un’eredità di avorio e ambra, op. cit., pp. 65–70.; per lo scrittore Paul Bourget, che fu probabilmente suo amante, la Cahen-Morpurgo era un “Angelo, o la Musa Alfa”18Michel Mansuy, Un moderne: Paul Bourget, de l’enfance au disciple, Paris, Les Belles Lettres, 1968, p. 287.. Louise teneva un salotto ogni domenica d’estate al 2 di rue de Bassano, o nelle sale del castello di Champs, “un piccolo gruppo di amici e molti conoscenti” formavano quella che sua nuora Sonia Warschawsky (1876–1975) definì “un’assemblea ultra-mondana”19Alice S. Legé (trad. Jennifer Donnelly) (21/03/2022), CAHEN D’ANVERS Louise (EN) in Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France 1700–1939-INHA, http://agorha.inha.fr/detail/389.

Ma quello mondano non era l’unico aspetto da prendere in considerazione: attraverso le amicizie personali, i carteggi e non ultimo la passione per l’arte asiatica, Louise sfidò “le restrizioni sia del mainstream che delle minoranze”20Emily D. Bilski, Emily Braun, The power of conversation: Jewish women and their salons, in Jewish Women and Their Salons, New York, New Haven, Jewish Museum, Yale University Press, 2005, p. 16, citato in: James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 46–50. Nella residenza triestina i Morpurgo avevano un piccolo gabinetto con decori orientali, per cui si veda: Luisa Crusvar, Giappone: dalla collezione orientale dei Civici musei di storia ed arte, Trieste, Comune di Trieste, 1998.. Concentrandoci sul Japonisme, almeno quattro persone dell’entourage di Louise meritano di essere ricordate: Enrico Cernuschi (1821–1896); Louis Gonse (1846–1921); Edmond Taigny (1828–1906) e soprattutto Charles Ephrussi (1849–1905)21Alice S. Legé, Les Cahen d’Anvers, op. cit., pp. 226–231. (fig. 17). Il lombardo Enrico Cernuschi era un eroe del Risorgimento, aveva preso parte alle Cinque giornate di Milano del 1848 e alla difesa della Repubblica romana nel 1849, per questo venne esiliato in Francia nel 185022Manuela Moscatiello (trad. Jonathan et David Michaelson) (21/03/2022), CERNUSCHI Henri (EN) in Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France 1700–1939-INHA, http://agorha.inha.fr/detail/794. A Parigi Cernuschi ottenne un impiego al Crédit Mobilier e, grazie alle sue capacità finanziarie, entrò nel consiglio d’amministrazione della banca. Nel 1869 fu tra i fondatori della Banque de Paris, che si fuse nel 1872 con la banca NCDB23 Nederlandische Credit en Deposito Bank di Amsterdam. di cui erano soci Meyer Joseph Cahen d’Anvers e i cognati Bischoffsheim, per dare origine alla BNP Paribas24Alice S. Legé, Les Cahen d’Anvers, op. cit., p. 48.. Nel luglio del 1871 Cernuschi intraprese un viaggio in Oriente con l’amico scrittore Théodore Duret (1838–1927) e si appassionò al mondo dei bronzi orientali (giapponesi e cinesi). Dopo due anni di viaggio i due amici tornarono a Parigi e Cernuschi si mise a risistemare le novecento casse di oggetti spediti in Francia, compresa la colossale statua del Budda Amida che rappresenta da allora il simbolo del suo museo25Cernuschi continuò ad acquistare oggetti giapponesi negli anni seguenti, tra cui la famosa scultura in legno laccato e dorato raffigurante una tigre ed acquistata da Sarah Bernhardt. Alla sua morte la collezione di arte orientale contava circa cinquemila oggetti, per la storia del museo si veda: Musée Cernuschi, Éric Lefebvre, Manuela Moscatiello, Association Paris Musées, Retour d’Asie: Henri Cernuschi, un collectionneur au temps du Japonisme, Paris, Paris-Musées, Musée Cernuschi, 2023..

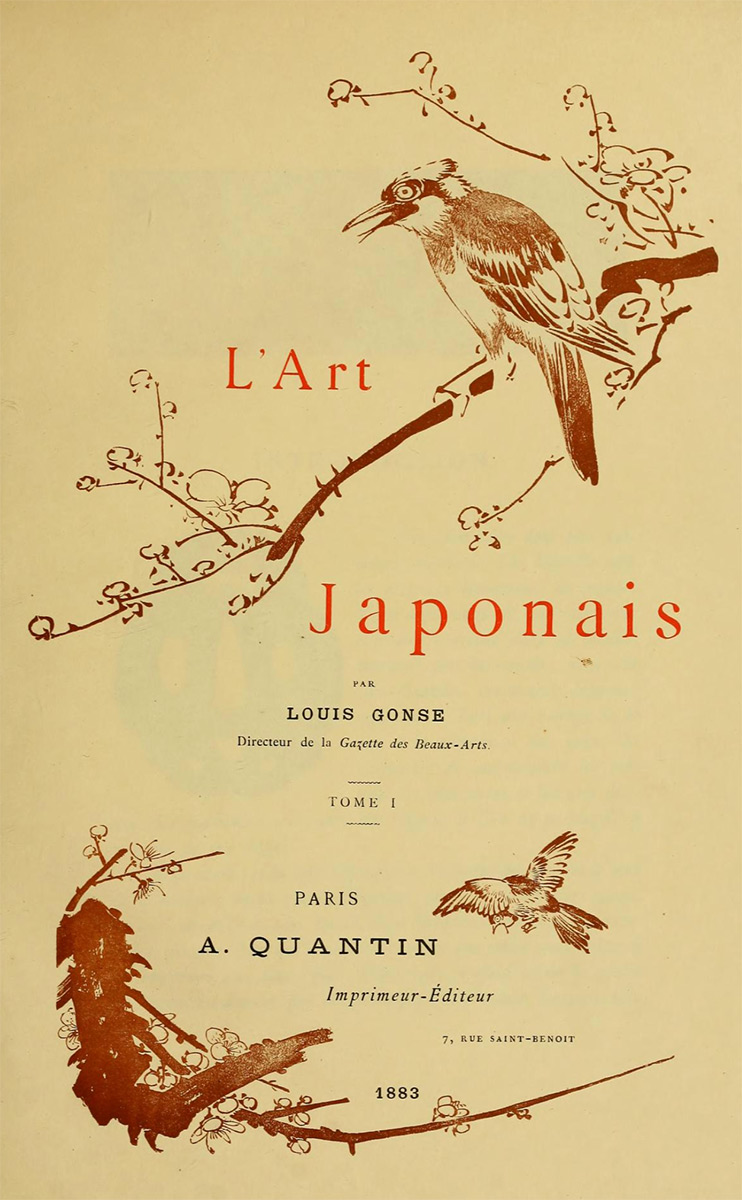

Louis Gonse venne definito “lo spirito guida del primo Japonisme”26Così lo descrisse il critico d’arte e collezionista Raymond Koechlin (1860–1931), citato in: Klaus Berger, Japonisme in Western Painting, op. cit., pp. 107–111. Sulla figura di Gonse si rimanda a: Rémi Labrusse (trad. Jonathan et David Michaelson) (21/03/2022), GONSE Louis (EN) in Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France 1700–1939-INHA, http://agorha.inha.fr/detail/419; sulla figura di Koechlin si veda invece: Auréanne Bergère (trad. Jonathan et David Michaelson) (21/03/2022), KOECHLIN Raymond (EN), http://agorha.inha.fr/detail/393.; collezionista e critico d’arte, nel 1883 curò una esposizione retrospettiva dell’arte giapponese27Louis Gonse, Catalogue de l’Exposition Rétrospective de l’Art Japonais, Paris, Quantin, 1883; Louis Gonse, L’art japonais, Paris, Quantin, 1883. e soprattutto diede alle stampe L’Art japonais in due volumi28Klaus Berger, Japonisme in Western Painting, op. cit., pp. 107–111; Elizabeth Emery, Reframing Japonisme, op. cit., 2020, pp. 82–83. (fig. 18), un’opera che segnò un punto fermo nella conoscenza occidentale dell’arte nipponica, considerata in tutti i suoi aspetti (la pittura, le stampe, le lacche, i metalli, le stoffe, ecc.) e che venne ristampata nel 1885. L’opera di Gonse, a cui contribuì anche il critico d’arte e commerciante Tadamasa Hayashi29Sulla figura di Hayashi si veda: Michel Maucuer (trad. Jennifer Donnelly) (21/03/2022), HAYASHI Tadamasa (EN) in Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France 1700–1939-INHA, http://agorha.inha.fr/detail/657. (1853–1906), fu decisiva perché diede ai collezionisti uno strumento per identificare le tecniche, le scuole artistiche e i grandi maestri di un’arte che non era ancora riconosciuta come tale dai musei francesi30Elizabeth Emery, Reframing Japonisme, op. cit., pp. 82–83.; il libro di Gonse rafforzò inoltre la reputazione dei collezionisti citati, compresa Louise. La collezione di Gonse era una delle più ricche d’Europa, comprendeva migliaia di pezzi che furono messi all’asta a partire dal 192431“Senza dubbio la [collezione] più diversificata tra tutte le collezioni francesi dell’epoca e la più equilibrata nel numero di oggetti per categoria”, François Gonse, L’art japonais publié par Louis Gonse en 1883. Enjeux et impacts. Thèse de doctorat en histoire de l’art, Paris, Université de Paris-IV Sorbonne, 1996, p. 484.

Edmond Taigny era uno degli ospiti abituali dello chalet di Albert Cahen d’Anvers a Gérardmer, frequentava regolarmente rue de Bassano e il “nobile e grande amore” che provava per Luisa non mancò di provocare la gelosia di Paul Bourget32Alice S. Legé, Les Cahen d’Anvers, op. cit., pp. 226–231.. La collezione giapponese di Taigny venne messa all’asta nel 1893 e nel 190333Ernest Leroux, Catalogue de la précieuse collection de peintures et estampes japonaises formée par M. Edmond Taigny, Paris, E. Leroux, 1893. Hôtel Drouot, Paul Chevallier, Siegfried Bing, Objets d’art anciens de la Chine et du Japon provenant en majeure partie de la Collection Edmond Taigny, Paris, Drouot, 1903. Una parte della collezione venne esposta da Gonse nella mostra del 1883: Louis Gonse, Catalogue de l’Exposition, op. cit., pp. 465–474.. Nella prima asta i lotti erano trecentoquindici e comprendevano libri illustrati, stampe e dipinti, compresi alcuni molto antichi buddisti, ed altri di scuola Tosa e scuola Kano34Della scuola Tosa si è accennato nella nota 130; la contemporanea scuola Kano, fondata da Kano Masanobu (1434–1530) e proseguita fino all’inizio del XX secolo, era caratterizzata dalla fusione tra la monocromia di ispirazione cinese e la cromia tipica della tradizione giapponese.. Nella seconda asta i lotti comprendevano sculture e oggetti di ceramica, bronzo, legno, lacca, oltre a ventuno stampe e cinquanta pitture montate come kakemono. La specializzazione della collezione Taigny, per Siegfried Bing35Altra figura cruciale del Japonisme, Bing si trasferì da Amburgo a Parigi nel 1854. Nel 1876 vendette all’Hôtel Drouot una sua prima collezione di oggetti orientali, tra 1888 e il 1891 pubblicò la rivista Le Japon artistique, nel 1895 aprì il suo negozio più importante: L’Art Nouveau – La Maison Bing, Gabriel P. Weisberg, Art Nouveau Bing: Paris Style, 1900, New York, Harry N. Abrams, 1986, pp. 12–43 e pp. 44–95; Fredric Bedoire, Robert Tanner, The Jewish Contribution to Modern Architecture, 1830–1930, Stockholm, KTAV Pub. House, 2004, pp. 194–196. (1828–1905) “unica nel suo genere”, erano le scene di vita quotidiana rappresentata nelle opere d’arte “nella scala completa dell’umanità vivente [e con] esseri favolosi spesso dotati degli stessi organi vitali e della stessa scintilla vivente, per così dire, della natura”36Siegfried Bing, La Collection Taigny, in: Hôtel Drouot, Paul Chevallier, Siegfried Bing, Objets d’art anciens, op. cit., pp. I–IV..

Il quarto personaggio, Charles Ephrussi, è il più interessante per la nostra storia. Il “Dandy benedettino di Rue Monceau”37Come veniva chiamato dal poeta Jules Laforgue (1860–1887), Ivan Jablonka, Le troisième continent, ou la littérature du réel, Paris, Seuil, 2024, pp. 334–335. era in campo artistico, per diverse ragioni, la figura cruciale della Parigi del tempo. Gli Ephrussi erano originari di Odessa e venivano denominati i “re del grano”, investivano nelle ferrovie russe, costruivano ponti sul Danubio e, come tutte le altre famiglie, decisero di aprire nel 1871 una filiale anche a Parigi. Nella nuova capitale delle arti Charles si appassionò, diventando critico, collezionista e amico di artisti e aristocratici. Collaborò con la rivista Gazette des beaux-arts, che diventò di sua proprietà nel 188538Colin B. Bailey, Edgar Degas French, 1834–1917, At the Milliner’s, 1881, in Joseph Rishel, Colin B. Bailey (edited by), Masterpieces of Impressionism & Post-Impressionism. The Annenberg Collection, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 1989, pp. 19–21; Elizabeth Melanson, The Influence of Jewish Patrons, op. cit., pp. 1–16.. Charles era legato con le parentele a tutte le più importanti famiglie di banchieri39James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 207–208.: il cugino Maurice (1849–1916) sposò Béatrice de Rothschild (1864–1934), la committente di Villa Ephrussi a Cap Ferrat. La nipote di Charles, Fanny Thérèse Kann (1870–1917)40Figlia di Betty Ephrussi in Kann, sorella di Charles., aveva sposato il politico e accademico Théodore Reinach (1860–1928), committente di un’altra importante dimora: Villa Kérylos a Beaulieu-sur-Mer41Edmund de Waal, Lettere a Camondo, op. cit., p. 88. In seguito Fanny Thérèse e Théodore furono indicati come eredi da Charles Ephrussi..

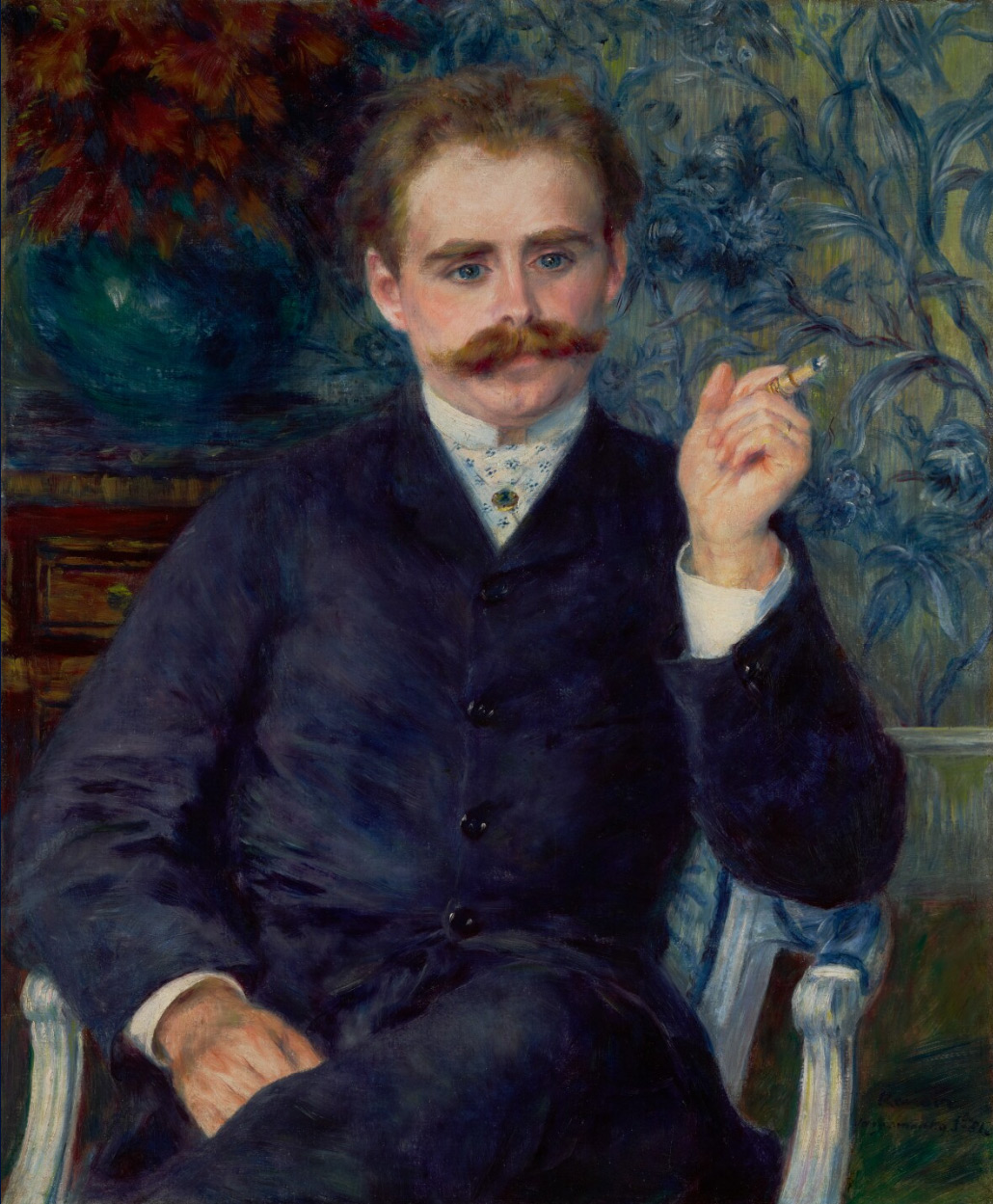

L’autorevolezza in campo artistico rese Charles il consigliere artistico e il mentore di Isaac (1851–1911) e Moïse Camondo (1860–1935) 42James McAuley, The house of fragile things, op. cit., p. 127; Chaeran Y. Freeze, A Jewish Woman of Distinction. The Life & Diaries of Zinaida Poliakova, Brandeis University Press, Massachusetts, 2019, p. 121; Elizabeth Rodini, Preserving and Perpetuating Memory, op. cit., pp. 36–54., genero di Louise Cahen 43Per chiudere il cerchio, Béatrice Camondo, figlia di Moïse e di Irène Cahen d’Anvers (1872–1963), si sposò con Léon Reinach (1893–1944), figlio di Fanny Thérèse Kann e di Théodore Reinach.. La collezione di Ephrussi comprendeva più di quaranta tele di suoi amici impressionisti 44Comprese molte opere dei japonistes Manet, Degas e Monet. “Tra il 1879 e il 1882 radunò un’impressionante collezione di dipinti impressionisti, che vantava La Grenouillère di Monet (National Gallery, Londra) e Partenza per Folkestone di Manet (Philadelphia Museum of Art)”, Colin B. Bailey, Edgar Degas, op. cit., pp. 19–21; James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 207–208., compreso Pierre-Auguste Renoir (1841–1919), che nel 1880 ritrasse Ephrussi di spalle con la tuba in testa nel dipinto Le déjeuner des canotiers 45Ora nella Phillips Collection di Washington. (fig. 19).

Charles convinse Louise a far ritrarre le tre figlie 46Elizabeth Melanson, The Influence of Jewish Patrons, op. cit., pp. 1–16; Edmund de Waal, Lettere a Camondo, op. cit., pp. 37–39.: Irène (1872–1963) nel 1880 (fig. 20), Elisabeth (1874–1945) e Alice (1876–1965) nel 1881 (fig. 21); nello stesso anno Renoir ritrasse anche lo zio Albert Cahen d’Anvers (fig. 22), che posò per lui nella tenuta di campagna del collezionista Paul Bérard (1833–1905) 47. Louise non gradì il doppio ritratto delle figlie più piccole; dopo il Salon del 1881 espresse il suo disappunto a Renoir che fu pagato solo l’anno successivo. Questa circostanza raffreddò notevolmente anche i rapporti tra Ephrussi e Renoir. Sul ritratto di Irène Cahen d’Anvers si veda: Alice S. Legé, Irène Cahen d’Anvers et la Petite fille au ruban bleu. Biographie d’un tableau de Renoir, in Saggi e Memorie di Storia dell’Arte, XLVI, 2024, pp. 103–114.. Louise e Charles furono legati sentimentalmente per alcuni anni, un fatto che potrebbe non essere degno di nota. In realtà ci interessa perché un’importante componente del loro sodalizio fu la passione per l’arte orientale, una questione che non sfuggì al loro amico comune Marcel Proust e che rese meno “convenzionali” le loro collezioni 48Per Alice Cahen d’Anvers il gusto dei genitori Louis e Louise era molto convenzionale: “Appendevano Ninfe di Nattier e ritratti di Bonnat sui pannelli in legno [del XVIII secolo] del loro salone”, Elizabeth Melanson, The Influence of Jewish Patrons, op. cit., pp. 1–16. Lo stesso appunto viene fatto da de Waal alla collezione rinascimentale di Ephrussi, Edmund de Waal, Un’eredità di avorio e ambra, op. cit., p. 44..

Ne La Recherche, i personaggi di Charles Swann, ebreo e critico d’arte, e di Odette de Crécy, cocotte parisienne, sono in parte ispirati a Louise e Charles 49Louise condivide con Laure Hayman (1851–1940) l’onore di essere stata l’ispiratrice del personaggio di Odette. Anche Charles Swann aveva una ispirazione composita: Ephrussi e Charles Haas, anche lui ebreo e studioso dell’arte antica. Proust lascia nel romanzo molti indizi: Odette ricordava il personaggio di Sefora dipinto da Botticelli nella Cappella Sistina, come Louise ricordava ad Edmond de Goncourt la Donna allo specchio di Tiziano del Louvre; Charles Swann lavorava a un saggio su Vermeer mentre nella realtà Ephrussi scriveva su Dürer; Christina Leah Sztajnkrycer, The Jewish Capital of Europe, op. cit., pp. 330–364; James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 23–24 e pp. 330–364.. Nei suoi appartamenti orientalizzanti, Odette accoglieva Charles in kimono, sistemava cuscini di seta giapponese sotto i piedi e dietro alla testa del suo ospite, mescolava lanterne giapponesi, porcellane cinesi e mobili del XVIII secolo 50Con notevole acume Proust, alla fine dell’affare Dreyfus, collocò nell’appartamento di Odette solo mobili francesi dell’Ancien Régime, Jan Walsh Hokenson, Japan, France, op. cit., p. 205; Jan Hokenson, Proust’s Japonisme: Contrastive Aesthetics, in Harold Bloom (edited by), Marcel Proust, Philadelphia, Chelsea House, 2004, pp. 83–103; Suzanne Guerlac, Swann’s gift, Odette’s face: photography, money, and desire in A la recherche du temps perdu, in Christie McDonald, François Proulx (edited by), Proust and the arts, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 112–125.. A Swann non piacevano i crisantemi, uno dei simboli del Japonisme, ma era innamorato di Odette e si sforzava di apprezzare questi rari fiori asiatici che precedevano la casa dell’amata e che decoravano gli interni, disposti in vasi giapponesi di bronzo decorati a loro volta con crisantemi 51Jan Hokenson, Proust’s Japonisme, op. cit., pp. 83–103.. Qualche elemento de La Recherche trova corrispondenza nel sodalizio culturale tra Louise e Charles: se Ephrussi fece appassionare Louise alle porcellane cinesi 52Secondo le memorie di Sonia Warschawsky, fu soprattutto Ephrussi a introdurre Louise “alla porcellana cinese blu, che la incantò, spingendola a formare le sue collezioni quando non erano ancora tornate di moda”, Alice S. Legé, Les Cahen d’Anvers, op. cit., pp. 226–231., fu quest’ultima a fargli conoscere il raffinato mondo delle arti applicate giapponesi. Nel 1878 Edmond de Goncourt annotava di aver incrociato Louise e Charles nel negozio di Philippe Sichel (1839–1899) 53Lucie Chopard (trad. Jennifer Donnelly) (21/03/2022), SICHEL Auguste, Philippe and Otto (EN), in Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France 1700–1939-INHA, http://agorha.inha.fr/detail/746. Si vedano anche: Klaus Berger, Japonisme in Western Painting, op. cit., pp. 10–19 e pp. 88–106; Max Put, Plunder and Pleasure: Japanese Art in the West 1860–1930, Leiden, Brill, 2000, pp. 34–37., intenti ad ammirare un’antica lacca giapponese 54Edmond de Goncourt, Jules de Goncourt, Journal mémoires de la vie littéraire 1875–1878, op. cit., TOME XI, p. 221. Edmund de Waal, Un’eredità di avorio e ambra, op. cit., p. 53.. Qualche tempo dopo, sempre da Sichel, Ephrussi comprò la collezione di duecentosessantaquattro netsuke le cui vicende sono narrate in Un’eredità di avorio e ambra di Edmund de Waal 55Il titolo originale del libro che abbiamo già citato è: The Hare with Amber Eyes: A Hidden Inheritance. Un accenno all’acquisto della collezione è anche in: Edmund de Waal, Lettere a Camondo, op. cit., pp. 37–39.. I netsuke sono delle piccole sculture realizzate in legno, avorio o porcellana, che venivano utilizzate come contrappesi per trattenere dei contenitori in lacca (inro), posti sulle cinture dei kimono 56 Gli Inrō potevano contenere tabacco, sigilli, medicine e hanno sempre attirato, insieme ai netsuke, l’interesse dei collezionisti ammaliati dalla incredibile varietà nelle decorazioni, Lionel Lambourne, Japonisme, op. cit., pp. 153–167.. Per Gonse non esistevano “oggetti d’arte in cui i giapponesi abbiano dato più libero sfogo al loro gusto inventivo, alla loro fantasia” 57Louis Gonse, L’art japonais, op. cit., vol. II, p. 84. Aggiunge de Waal: “Louis Gonse, collezionista amico di Charles e direttore della «Gazette», ricorre a una splendida espressione per descrivere un netsuke in legno di bosso: «plus gras, plus simple, plus caresse», ossia molto ricco, molto semplice, molto tattile. È difficile trovare una progressione di attributi altrettanto efficace”, Edmund de Waal, Un’eredità di avorio e ambra, op. cit., pp. 59–62..

La passione comune di Charles e Louise era però per la lacca, un materiale che sfidava “le nozioni di superiorità occidentale sui non occidentali” 58Ting Chang, Travel, Collecting, and Museums of Asian Art in Nineteenth-Century Paris, New York, Routledge, 2016, p. 111.. Nell’esposizione parigina del 1867 il governo shogunale aveva già esposto “la lacca giapponese utilizzata in tutte le forme: lunghi viali di calamai, scatole, cassapanche, tavoli di ogni dimensione […] e di tutti i colori”; nell’esposizione di Vienna del 1873, la prima organizzata dal governo imperiale, furono esposti dei pannelli laccati con tutte le tecniche e le texture dei laboratori artigianali dell’epoca che entusiasmarono il pubblico 59Geneviève Lacambre, Sources du Japonisme au XIXe siècle, in Shuji Takashina, Galeries Nationales d’Exposition du Grand Palais, Kokuritsu Seiyo Bijutsukan (direction de la publication), Le Japonisme, op. cit., pp. 22–33.. Ma, lo si accennava, cominciarono negli stessi anni ad arrivare in Europa anche le lacche antiche. Scriveva Gonse: “È stato giustamente detto che gli oggetti laccati sono gli oggetti più perfetti usciti dalle mani degli uomini […]. La loro fabbricazione è stata, per molti secoli e ancora oggi, la gloria dei giapponesi. Le lacche giapponesi godono di fama universale. Questi sono i pezzi da esposizione più meravigliosi che possano deliziare l’occhio di un collezionista” 60Louis Gonse, L’art Japonais, op. cit., Tome II, p. 181.. L’acredine con cui Edmond de Goncourt descriveva gli acquisti delle ebree 61Michel Winock, L’antisémitisme des Goncourt, in Jean-Louis Cabanès, Pierre-Jean Dufief, Robert Kopp, Jean-Yves Mollier (sous la direction de), Les Goncourt dans leur siècle. Un siècle de Goncourt, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2005, pp. 193–202; Alice S. Legé, Reframing Japonisme: Women and the Asian Art Market in Nineteenth-Century France, 1853–1914 By Elizabeth Emery. 280 pp. incl. 13 col. + 61 b. & w. ills. (Bloomsbury Visual Arts, London, 2020), £90. ISBN 978–1–5013–4463–, in The Burlington magazine October 2021, pp. 972–973.,japonistes dell’ultima ora, derivava dal vertiginoso aumento dei prezzi degli oggetti più pregiati 62Un’indicazione del valore delle lacche a Parigi la ricaviamo dal resoconto del viaggio in Giappone dello stesso Philippe Sichel. Arrivando a Nagasaki nel 1874 l’unica preoccupazione di Sichel era quella di ritrovare in un emporio delle lacche che erano state viste da un suo amico due anni prima: le trovò tutte, “magnifiche e molto ben conservate”. Le scatole per la calligrafia – suzurikako che Sichel comprava per cinque franchi (un dollaro) le rivendeva a Parigi anche a mille franchi, Philippe Sichel, Notes d’un bibeloteur au Japon avec une preface de M. Edmond Goncourt, Paris, E. Dentu, 1883, pp. 1–11. Da rimarcare è anche la differenza di prezzo con le stampe giapponesi che si vendevano a Parigi in quegli anni per “due, tre o quattro franchi, e gli oggetti eccezionali a cinque”, Klaus Berger, Japonisme in Western Painting, op. cit., pp. 10–19., che rendevano il Japonisme un’idolatria, una religione del futuro

63Klaus Berger, Japonisme in Western Painting, op. cit., pp. 1–9. “Il giapponismo, infatti, è più che una fantasia, è una passione, una religione”, Jules Claretie, Peintres et sculpteurs contemporains, Paris, Charpentier, 1873, pp. 272–279. “Come scrive George Augustus Sala nel suo Paris Herself Again in 1878–79: «Per alcuni appassionati d’arte come gli Ephrussi e i Camondo, il Japonisme è diventato una sorta di religione»”, Edmund de Waal, Un’eredità di avorio e ambra, op. cit., pp. 59–62.. Il ‘debutto in società’ delle lacche di Louise risale al 1878, quando vennero esposte al Trocadero. Ephrussi, nella Gazette des Beaux-Arts, descrive le opere con questi termini: “Prendete in mano una di queste scatole di lacca d’oro, così leggere, così morbide al tatto, sulle quali l’artista ha rappresentato dei meli in fiore, un’acqua ferma attraversata da gru sacre, e sopra una linea di montagne ondulate sotto un cielo nuvoloso […] rimani colpito dall’estrema delicatezza dell’opera, dalla ricchezza della materia, dalla varietà degli effetti ottenuti, dalla chiarezza dei rilievi, dall’ingegno della composizione; ti senti in presenza di un’arte del tutto esotica; L’Europa, che crea tante meraviglie, non potrebbe produrre nulla di così compiuto; richiede una flessibilità di mano tutta femminile, una destrezza perseverante, un sacrificio di tempo che le nazioni dell’Occidente non vorrebbero fare con tanta noncuranza; solo il laborioso artista giapponese, che non conta le ore, può portare a buon fine questa magica opera” 64Charles Ephrussi, Les laques japonais au Trocadéro, Extrait de la Gazette des Beaux-Arts Décembre 1878, Paris, Quantin, 1879, pp. 1–17. Si vedano anche: Elizabeth Emery, Reframing Japonisme, op. cit., pp. 131–133; Edmund de Waal, Un’eredità di avorio e ambra, op. cit., pp. 59–62; Alice S. Legé (trad. Jennifer Donnelly) (21/03/2022), CAHEN D’ANVERS Louise, op. cit..

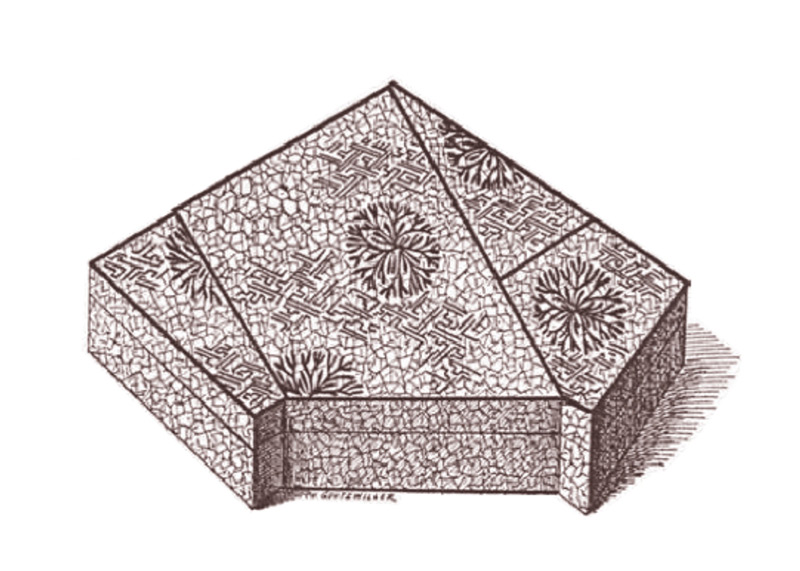

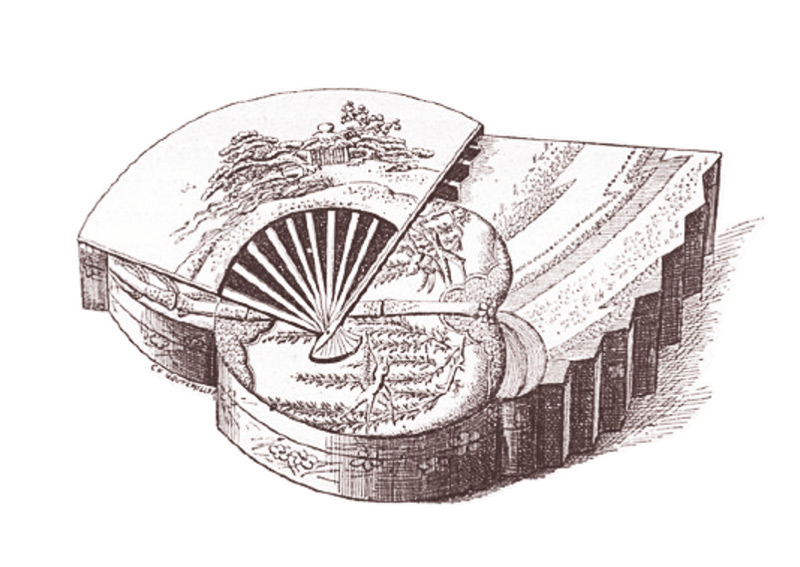

Ephrussi ripercorse nel suo articolo anche la storia dei rapporti tra l’Europa e le lacche: era consapevole che nel XVII secolo i giapponesi vendessero agli olandesi lacche in ridotte quantità 65“Nel 1664, undici navi dalle Indie Orientali all’Olanda portarono circa 45.000 porcellane giapponesi molto rare e solo 101 pezzi di lacca; altre undici barche, partite da Batavia nello stesso anno, contenevano 16.580 pezzi di porcellana e solo 12 lacche” e di seconda qualità. Solo una favorita o una regina potevano “ottenere l’invidiato possesso di questi oggetti quasi introvabili”. La favorita e la regina erano, ricorda Charles, Madame de Pompadour che spese in lacche “più di 110.000 livres” e “Maria Antonietta [che] riunì una ricca collezione di lacche che ancora oggi si può ammirare al Museo del Louvre” 66Maria Antonietta le aveva ereditate nel 1781 dalla madre Maria Teresa, non si sa come l’imperatrice riuscì ad acquisire queste lacche di eccezionale qualità, ma si sa che le riteneva i suoi oggetti preferiti, nel 1743 Maria Teresa scrisse: “Niente al mondo, tutti i diamanti non sono niente per me, ma ciò che viene dall’India, soprattutto le lacche […] sono le uniche cose che mi danno piacere”, Selma Schwartz, Un regard vers l’Orient, in Galeries nationales du Grand Palais (direction de la publication), Marie-Antoinette: exposition au Grand Palais, Dijon, Éditions Faton, 2008, pp. 188–191. Ephrussi era consapevole della storia delle lacche della regina, nel 1879 scrisse sulla Gazette “questi pezzi sono doppiamente preziosi, sia per il loro valore artistico, sia per l’interesse commovente che attribuisce a tutto ciò che ricorda la memoria di Maria Antonietta […] è facile intuire che la collezione sia stata realizzata da una donna e per una donna”, Charles Ephrussi, Inventaire de la Collection de la Reine Marie Antoinette, in Gazette des Beaux-Arts, 1879, pp. 389–392. Charles donò a Louise una copia di questa opera “cordialmente offerta” e autografata dal “suo rispettosamente affettuoso Charles”, Alice S. Legé, Les Cahen d’Anvers, op. cit., p. 230.. Ephrussi passò poi a descrivere le lacche di Louise partendo proprio da un “delizioso mobiletto” identico a quelli del Louvre 67In particolare col piccolo cabinet (kodansu) conservato oggi nel museo Guimet e descritto in: Monika Kopplin, Christian Baulez, Japanische Lacke: Die Sammlung der Königin Marie Antoinette, Münster im Westphalen, Hirmer, 2002, pp. 210–213., un “gioiello [in cui] tutte le risorse dell’arte della lacca sono state esaurite” (fig. 23). Oggi sappiamo che questi piccoli capolavori erano collegati con una delle tre arti del perfezionamento giapponese 68Le altre due arti del perfezionamento sono le ben più note Kado o Ikebana per la composizione floreale e il Chado o cha no yu – cerimonia del tè., la cosiddetta ‘Via dell’incenso’ o kōdō. I piccoli cabinet (kodansu) servivano per conservare gli strumenti (kodogu) utilizzati per il riconoscimento delle tipologie di incenso. Anche le altre due ‘scatole’ di Louise, esposte nel 1878 e descritte da Charles, erano collegate con la Via dell’incenso: si trattava di kōgō 69“Il kogo è una piccolissima scatola dalla decorazione raffinata, destinata a conservare l’incenso giapponese […] può assumere le forme più svariate, in materiali di ogni tipo: ceramica, legno, lacca. Il repertorio formale è vertiginoso: tante rappresentazioni legate ad un’acuta osservazione della natura, degli animali o delle piante, ma anche personaggi popolari o leggendari, oggetti giapponesi di uso quotidiano, divinità varie”, Véronique Teboul-Bonnet, Collection au féminin, op. cit., pp. 109–110. Il politico francese Georges Clemenceau (1841–1929) raccolse una collezione con più di tremila kogo di ceramica, per cui si veda: Camille Létourneau, Musée des beaux-arts (Montréal, Canada), Boîtes à encens japonaises redécouvertes: la collection de “kogo” de Georges Clémenceau, Musée des beaux-arts, Montréal, 1977. (letteralmente scatole per l’incenso), una “laccata bianca, l’unica che conosciamo, di sorprendente delicatezza” (fig. 24) ed un’altra con una composizione di ventagli (fig. 25). Per Charles “tutti questi piccoli tesori sono il commento materiale ai bellissimi studi dedicati dal signor Burty ad una forma d’arte a lui tanto cara, il Japonisme, come lui stesso lo chiamava”. Cinque anni dopo, nel 1883, Louise prestò altri oggetti per la Mostra retrospettiva d’arte giapponese, organizzata da Louis Gonse nelle sale della Galerie Georges Petit. Nel suo catalogo Gonse menziona due ceramiche di Imari appartenenti a Louise, oltre ad altre sessantaquattro voci, corrispondenti ad oggetti laccati datati dal XIII secolo all’inizio del XIX secolo70Louis Gonse, Catalogue de l’Exposition, op. cit., pp. 153–164. Nel catalogo dell’esposizione c’è anche l’elenco delle lacche collezionate da Charles Ephrussi, alle pp. 193–200. Gli oggetti esposti da Charles erano trentatré in tutto, con questa suddivisione cronologica: uno del XVI sec.; sei del XVII sec.; venticinque XVIII sec. ed uno del XIX sec.; nel 1893 le lacche di Louise e Charles vennero nuovamente riprodotte in: Alfred De Lostalot, Les arts du Bois (Sculpture sur Bois–Meubles), Paris, Rouam, 1893, pp. 137–139.. Anche Gonse accennò al collegamento tra le lacche di Louise e quelle di Maria Antonietta, anzi si spinse a dire che la Cahen aveva ripreso “l’opera di Maria Antonietta in modo molto superiore”71“Un gusto eclettico ha governato la formazione e la purificazione di questo magnifico ensemble. Tutti i periodi e gli stili, a partire dal XVI secolo, sono rappresentati da M.e Cahen con esemplari squisiti”, Louis Gonse, L’art Japonais, op. cit., Tome II, p. 219.. Per quanto riguarda le tipologie della collezione della Cahen, le ‘scatole’ (boîtes)72Quelle più piccole erano sicuramente kogo per l’incenso, ma dalle descrizioni di Gonse è possibile riconoscere anche dei contenitori rettangolari per documenti (fubako), dei contenitori rotondi per specchi (kagamibako) e dei contenitori per cosmetici con vassoio interno (tebako) erano prevalenti, con cinquanta pezzi; c’erano poi quattro piccoli cabinet (kodansu), due vassoi, un salvadanaio, una tazza da sakè, un bruciatore per l’incenso, un contenitore per dolci per la cerimonia del tè (kashiki), un set per la calligrafia (suzuribako). Per quanto riguarda la cronologia, l’oggetto più antico, un kōgō, viene descritto come risalente all’epoca Kamakura (XIII sec.); seguiva una scatola rotonda della fine del XVI secolo in cui Gonse e Hayashi riconobbero lo stile del fondatore della scuola pittorica Rinpa73Fondata da Hon’ami Koetsu e da Tawaraya Sotatsu (?-1643) la scuola era specializzata nella rappresentazione della natura. Tra il XVII e il XVIII secolo si consolidò grazie al contributo dei due fratelli Ogata Korin (1658–1716) ed Ogata Kenzan (1663–1743)., Hon’ami Kōetsu (1558–1637); quindici lacche erano fatte risalire al XVII sec., quarantasette al XVIII sec. ed una al XIX sec.

Gonse sbagliò in realtà la datazione e il contesto di quattro pannelli in lacca, realizzati per l’esportazione, con delle vedute di Roma74Le vedute comprendevano il Palazzo del marchese Muti ai S. S. Apostoli, Palazzo Barberini, S. Ignazio e la piazza di Monte Cavallo – Quirinale.: sosteneva che risalissero al XVII secolo e che fossero stati commissionati dai gesuiti. In realtà questi pannelli laccati, con immagini desunte dalle stampe delle città, erano tipici della fine del XVIII75Oliver Impey, Christiaan Jörg, Japanese Export Lacquer 1580–1850, Amsterdam, Hotei, 2005, pp. 52–53 e p. 71, si veda anche: Japanese Lacquer Nambokucho to Zeshin. The collection of Mike and Hiroko Dean, London, Barry Davies Oriental Art, 2002, pp. 187–188. secolo e vennero commissionati dagli unici europei presenti all’epoca in Giappone: gli olandesi protestanti stanziati a Deshima . 76Deshima era una piccola isola artificiale collegata con un ponte al porto di Nagasaki. Durante i due secoli di chiusura del Giappone fu l’unico luogo di residenza e di scambio commerciale degli olandesi col paese del Sol Levante.

Per la storia dei giardini di Allerona, tuttavia, un altro fattore è più importante: cioè quanto questi oggetti collezionati dai familiari di Hugo potessero, con le rappresentazioni dei vegetali e dei paesaggi, creare nel giovane Cahen l’immaginario esotico che avrebbe voluto riprodurre nel giardino della sua Villa. Delle sessantaquattro lacche di Louise, in trentotto si trovavano rappresentazioni di paesaggi e di piante della flora giapponese: piante arboree come il pino nero giapponese (Pinus thunbergii Parl.); il prugno giapponese (Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc.); il ciliegio giapponese (Prunus serrulata Lindl.); il nespolo del Giappone (Eriobotrya japonica (Lour.) (Thunb.) Lindl.); il glicine (Wisteria sinensis (Sims) DC.); e piante erbacee come la begonia giapponese (Begonia grandis Dryand.); i crisantemi (Chrysanthemum L. spp.); le peonie (Paeonia suffruticosa Andrews); i garofani giapponesi (Dianthus japonicus Thunb.) e i bambù giapponesi (Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai). Un’altra collezione della famiglia merita la nostra attenzione, quella di Édouard Levi Montefiore, marito di Emma Cahen d’Anvers e quindi zio acquisito di Hugo 77Alice S. Legé (21/03/2022), LEVI MONTEFIORE Edouard (FR) in Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France 1700–1939-INHA, http://agorha.inha.fr/detail/390; Alice S. Legé, Les Cahen d’Anvers, op. cit., p. 112 e p. 519.. Le origini della famiglia Montefiore risalivano all’Italia medievale: mercanti a capo di una rete molto estesa, erano legati alla città di Ancona. Édouard era figlio di Esther Hannah Montefiore (1799–1864) e di Isaac Levi (Lévy) (1787–1839). Il ramo Montefiore da cui discendeva era attivo nel settore bancario tra Livorno, il Belgio e il Regno Unito, nonché nel commercio e nelle spedizioni verso l’India e l’Australia 78Nel 1843 Eliezer Levi Montefiore (1820–1894), fratello di Édouard, si era trasferito in Australia, si veda: Nicholas Draffin, An enthusiastic amateur of arts, Eliezer Levi Montefiore in Melbourne 1853–71, in Art bulletin of Victoria the annual journal of the National Gallery of Victoria, XXVIII, 1987, pp. 92–108..

Édouard ed Emma frequentavano gli stessi japonistes amici di Louise79Cernuschi, Burty, Taigny, Ephrussi e Gonse.. Raoul Montefiore, figlio di Édouard, scrive: “Mio padre fu uno dei primi ad apprezzare l’arte giapponese. Con Gonse, Burty e Czernusky [sic.] ne comprese la finezza. La sua collezione era molto conosciuta. Di tanto in tanto lo vedevamo tornare con un nuovo oggetto che aveva appena comprato e mia madre alzava gli occhi al cielo. Ho così conosciuto le delicate statuine in avorio, ognuna delle quali raccontava una storia, le scatole dei medicinali in lacca, le sciabole con il fodero in lacca. Una di queste lame di sciabola aveva 1.000 anni e valeva 10.000 franchi”80Raoul Montefiore, Souvenirs (1872–1900), Paris, Chez l’auteur, 1957, p. 22 e pp. 76–77.. La ‘sciabola’ in questione era una katana di Ōhara Sanemori, un fabbro del IX secolo che fu tra i primi81Insieme al padre Yasutsuna Saburodayu (749–811). a realizzare le spade curve in Giappone82Gordon Warner, Japanese swordsmanship: technique and practice, New York, Weatherhill, 1991, p. 9.. Per Gonse la lama di Montefiore era la “più notevole” fra quelle conosciute, tra l’altro la spada era rifinita con una montatura (koshirae) realizzata da Gotō Ichijō (1791–1876), monaco buddista e più importante realizzatore di finiture di spade del XIX secolo83Louis Gonse, L’art japonais, op. cit., Tome II, p. 133. .

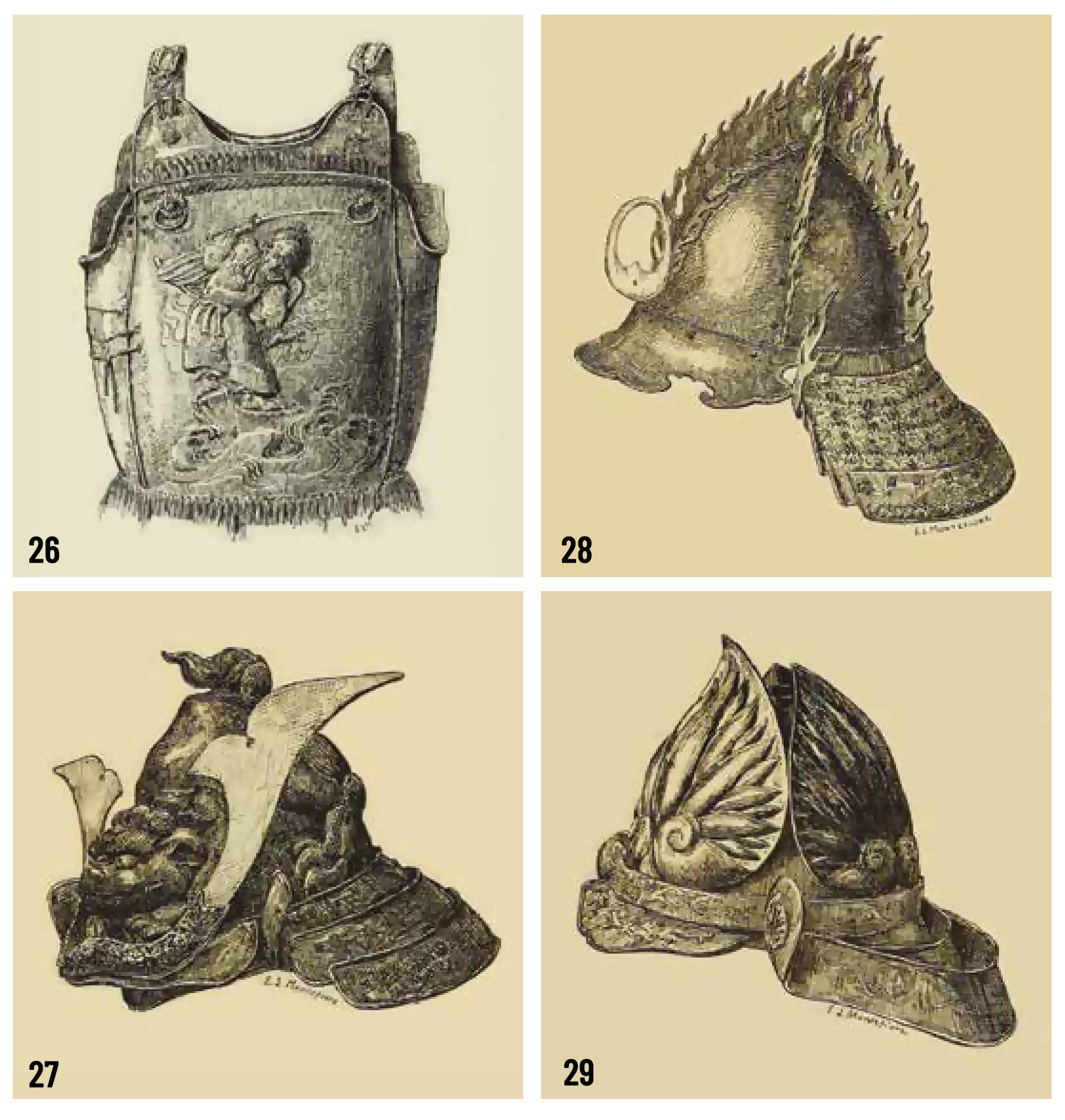

La katana di Sanemori non era l’unica opera della collezione legata ai samurai: Édouard aveva raccolto infatti anche guardie di spade (tsuba), elmi (kabuto) ed il pettorale (dō) di un’armatura, il tutto riprodotto ne L’art japonais di Gonse con disegni fatti dallo stesso Édouard Levi Montefiore (figg. 26–28). Anche in alcune di queste opere era possibile riconoscere la passione dei giapponesi per i paesaggi e per il mondo vegetale che avevamo già ritrovato nelle lacche di Louise: nel blasone araldico (mon) di un kabuto della famiglia shogunale dei Tokugawa (fig. 29), Gonse riconobbe le tre foglie stilizzate del malvone (Alcea rosea L.)84Louis Gonse, L’art japonais, op. cit., Tome II, pp. 121–122.. Nelle tsuba (figg. 30–33) si riconoscono fiori di ciliegio nell’acqua, zucche (Cucurbita maxima Duchesne), querce della Mongolia (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.) e viti rampicanti giapponesi (Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.)).

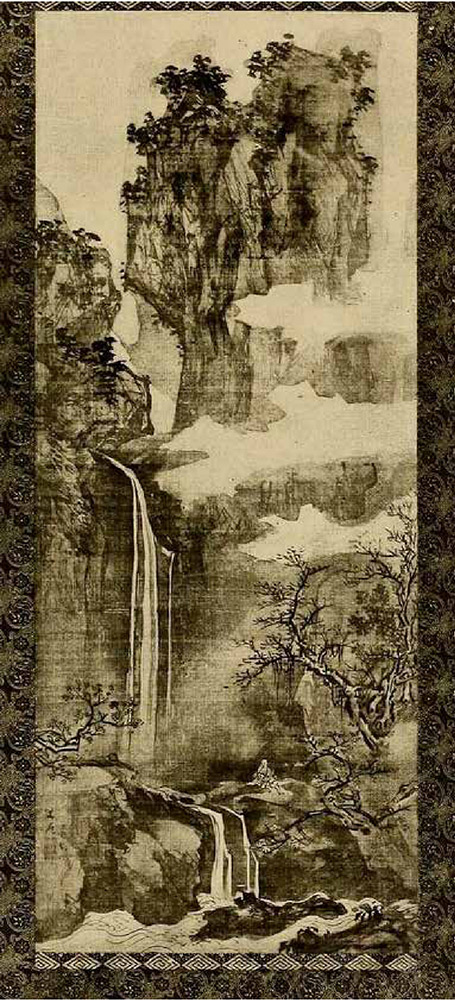

La collezione Montefiore comprendeva anche netsuke85“Il signor Montefiore ne ha degli ottimi. Il signor Bing ne ha una sessantina di gusti davvero impeccabili; alcuni sono tra i migliori che il Giappone ci ha inviato”, Louis Gonse, L’art japonais, op. cit., Tome II, p. 85. e pitture, tra cui un bel kakemono di Tani Bunchō (1763–1841) (fig. 34), un paesaggio (sansui) di ispirazione cinese, tipico della scuola Nanga di cui Bunchō era uno dei maggiori esponenti86Gonse chiama il pittore “Bountshio”. Nanga si traduce letteralmente come “pittura meridionale”, un riferimento alla scuola di pittura del paesaggio della Cina meridionale, che venne presa ad esempio da molti pittori del XVIII e XIX secolo. Nei dipinti di questa scuola, denominata anche Bunjinga, era importante il rapporto tra la poesia e la rappresentazione dei paesaggi..

Tra i sostenitori del Japonisme imparentati coi Cahen meritano un cenno anche i Camondo: Moïse e Isaac87Moïse ed Isaac erano cugini, erano rispettivamente i figli dei fratelli Nissim Camondo (1830–1889) ed Abraham Behor Camondo (1829–1889), figli del Conte Raphaël Salomon Camondo (1810–1866) e deceduti entrambi nel 1889., entrambi amici di Charles Ephrussi. Nel 1891 Irène Cahen d’Anvers, la ragazza coi capelli rossi ritratta da Renoir, si sposò con Moïse Camondo. I Camondo erano chiamati anche i “Rothschild dell’Est”88 Michela Messina, Bodoni tra Rothschild e Hayez Salomone de Parente, op. cit., pp. 21–56 e tra le famiglie d’oro erano considerati i più ‘orientali’ e ‘levantini’: uomini col fez “seduti su cuscini di porpora e oro e adornati di pietre preziose in un arcobaleno sgargiante di ricchezza”89James McAuley, The house of fragile things, op. cit., p. 136. Si vedano anche Christina Leah Sztajnkrycer, The Jewish Capital of Europe, op. cit., pp. 324–327; Stefania Ricciardi, I Camondo tra Venezia, Istanbul e Parigi. Vita e destino di una famiglia ebrea tra Oriente e Occidente, in: Raniero Speelman, Monica Jansen, Silvia Gaiga (a cura di), Atti del convegno Ebrei migranti: le voci della diaspora. Proceedings of the International Conference: Jewish Migration: Voices of the Diaspora, Istanbul, 23–27 giugno 2010, Utrecht, Igitur Publishing, 2012, pp. 47–48.. Il matrimonio tra Irène e Moïse non fu felice, divorziarono dopo dieci anni, nel 1901.

Moïse si consolò creando una delle “più squisite collezioni al mondo di oggetti d’arte del XVIII secolo”90James McAuley, The house of fragile things, op. cit., p. 18., che sistemò tra il 1911 e il 1914 in un edificio91 Elizabeth Rodini, Preserving and Perpetuating Memory, op. cit., pp. 36–54 progettato dall’architetto René Sergent, come imitazione tecnologicamente aggiornata del Petit Trianon. La scelta non era casuale: il Petit Trianon si trova nel complesso di Versailles, era stato commissionato da Luigi XV per Madame de Pompadour92Che non lo vide mai terminato. e fu donato da Luigi XVI a Maria Antonietta poco dopo il matrimonio. Tra gli oggetti acquistati da Moïse si segnala una notevole bottiglia da sakè laccata e decorata con foglie di Paulownia e fiori di prugno giapponese93La bottiglia faceva parte di una coppia, l’altra è conservata al Victoria & Albert Museum di Londra.. Il pedigree della bottiglia era quanto di meglio si potesse desiderare, perché faceva parte della magnifica collezione di lacche di Madame de Pompadour.

Moïse stabilì di trasformare la sua casa in un museo dedicato al figlio Nissim, deceduto durante la Prima guerra mondiale; il cugino Isaac decise invece di donare la sua collezione al Louvre94James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 229–230.: “arte rinascimentale, arredi del Settecento, stampe giapponesi, netsuke” e molti capolavori dell’impressionismo95Edmund de Waal, Lettere a Camondo, op. cit., p. 88.. La collezione di stampe era di grande qualità96Degli artisti Suzuki Harunobu (1725–1770), Torii Kiyonaga (1752–1815), Toshusai Sharaku (attivo nel 1794–1795), Katsukawa Shunshu (1726–1793), Kitagawa Utamaro (1753–1806), Hokusai e Hiroshige. e consistenza (quattrocentoventi pezzi), fu formata tra il 1894 e il 1895 grazie alla consulenza di Michel Manzi (1849–1915)97Su Manzi si veda: Mona Auger (trad. Jennifer Donnelly) (21/03/2022), MANZI Michel (EN) in Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France 1700–1939-INHA, http://agorha.inha.fr/detail/810.. Tra le sculture giapponesi Isaac riuscì ad acquistare opere del VII e del X secolo dalle aste in cui vennero esitate le collezioni di Charles Gillot (1853–1903)98Figlio dell’incisore Firmin Gillot, Charles collaborò con Gonse per le sue monografie. Nel 1895 scriveva Edmond de Goncourt: “la collection japonaise la plus parfaite, la plus raffinée pour les bronzes, les fers, les bois e di Hayashi Tadamasa. Le lacche erano rappresentate da una unica scatola, ma di epoca Kamakura (XIII secolo)99Su Isaac e la sua collezione lo storico dell’arte Gustave Achille Gaston Migeon (1861–1930) scrisse: “Il futuro ricorderà che un uomo appassionato di cose d’arte, che possedeva quanto di più bello si potesse avere dal Settecento, e i più grandi capolavori di Degas, non passava con indifferenza davanti alle opere della grande arte giapponese”, Gustave Achille Gaston Migeon, Les oeuvres d’art d’extrême-orient: in Carle Dreyfus, Paul Jamot, Gustave Achille Gaston Migeon, Paul Vitry, Collection Isaac de Camondo au Musée du Louvre, Paris, Gazette des beaux-arts, G. Van Oest, 1914, pp. 81–90..

|

Fig. 17 - Charles Ephrussi |

Fig. 18 – Il frontespizio della prima edizione de L'Art japonais di Louis Gonse |

|---|

Fig. 19 - Pierre-Auguste Renoir: Le déjeuner des canotiers (Phillips Collection, Washington).

Fig. 20 - Pierre-Auguste Renoir: Irène Cahen d’Anvers (Foundation E. G. Bührle Collection).

|

Fig. 21 - Pierre-Auguste Renoir: Elisabeth e Alice Cahen d’Anvers (São Paulo Museum of Art). |

Fig. 22 - Pierre-Auguste Renoir: Albert Cahen d’Anvers (Getty Center). |

|---|

|

Fig. 23 – Un cabinet per il gioco dell’incenso (kodansu)

della collezione di Louise Cahen. |

Fig. 24 – Un contenitore per l’incenso (kogo) della collezione

di Louise Cahen. |

Fig. 25 – Un contenitore per l’incenso (kogo) della collezione di Louise Cahen. |

|---|

Fig. 26 – Un pettorale per armatura giapponese della collezione Édouard Levi Montefiore. Fig. 27 – Un kabuto della collezione Édouard Levi Montefiore. Fig. 28 – Un kabuto della collezione Édouard Levi Montefiore. Fig. 29 – Un kabuto con lo stemma della famiglia Tokugawa della collezione Édouard Levi Montefiore.

Fig. 27 – Un kabuto della collezione Édouard Levi Montefiore.

Fig. 28 – Un kabuto della collezione Édouard Levi Montefiore.

Fig. 29 – Un kabuto con lo stemma della famiglia Tokugawa della collezione Édouard Levi Montefiore.

Figg. 30-33 Tsuba con rappresentazioni botaniche della collezione Édouard Levi Montefiore

fig. 34 – Tani Buncho: Paesaggio (sansui) con cascata della collezione Édouard Levi Montefiore

Édouard Levi Montefiore

Note

- 1Klaus Berger, Japonisme in Western Painting, op. cit., pp. 1–9.

- 2Klaus Berger, Japonisme in Western Painting, op. cit., pp. 176–183.

- 3Mabuchi Akiko, Què va aportar el Japonisme?, in Ricard Bru i Turull, Fundació la Caixa Obra Social, CaixaForum (editat per), Japonisme, La fascinació per l’art japonès, Barcelona, Obra social “la Caixa”, 2013, pp. 37–59.

- 4Secondo le parole dello studioso Robert Darnton citate in: James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 23–24.

- 5James McAuley, The house of fragile things, op. cit., p. 26.

- 6James McAuley, The house of fragile things, op. cit., p. 30.

- 7Edmond de Goncourt, Jules de Goncourt, Journal des Goncourt: mémoires de la vie littéraire, Paris, Bibliotheque Charpentier, Vol. I, 1890, pp. 279–280.

- 8Col rinnovamento Meiji molti santuari buddisti si trovarono in difficoltà perché il nuovo governo privilegiò lo shintoismo.

- 9Klaus Berger, Japonisme in Western Painting, op. cit., pp. 10–19.

- 10Si rimanda alle note 124 e 126. Tra le commercianti invece si segnala Louise Mélina Desoye, nata Chopin (1836–1909), più nota come Madame Desoye, per cui si veda: Elizabeth Emery, Madame Desoye, “First Woman Importer” of Japanese Art in Nineteenth-Century Paris, in Journal of Japonisme 2020, 5(1), pp. 1–46.

- 11James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 43–44.

- 12Edmund de Waal, Lettere a Camondo, op. cit., pp. 37–39.

- 13Pierre Assouline, Le dernier des Camondo, op. cit., p. 177. Sulle origini e parentele dei Morpurgo si veda: Michela Messina, Bodoni tra Rothschild e Hayez Salomone de Parente collezionista europeo, in: 2019 Crisopoli. Bollettino del Museo Bodoniano di Parma, 16, 2014–2017, pp. 21–56.

- 14Nei ricordi di Gilbert Cahen d’Anvers, citato in: James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 46–50

- 15Elizabeth Melanson, The Influence of Jewish Patrons on Renoir’s Stylistic Transformation in the Mid-1880s, in Nineteenth-Century Art Worldwide 12, no. 2 (Autumn 2013), pp. 1–16.

- 16162 Edmond de Goncourt, Jules de Goncourt, Journal mémoires de la vie littéraire, Monaco, Editions de l’Imprimerie Nationale de Monaco, 1956–1958, TOME XII, p. 68; si vedano anche: Edmund de Waal, Un’eredità di avorio e ambra, op. cit., p. 55; James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 46–50.

- 17Sul concetto di collezioni ‘in vetrina’ si vedano: Elizabeth Emery, Reframing Japonisme. Women and the Asian Art Market in Nineteenth-Century France, 1853–1914, London, Bloomsbury Publishing, 2020, pp. 131–133; Edmund de Waal, Un’eredità di avorio e ambra, op. cit., pp. 65–70.

- 18Michel Mansuy, Un moderne: Paul Bourget, de l’enfance au disciple, Paris, Les Belles Lettres, 1968, p. 287.

- 19Alice S. Legé (trad. Jennifer Donnelly) (21/03/2022), CAHEN D’ANVERS Louise (EN) in Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France 1700–1939-INHA, http://agorha.inha.fr/detail/389

- 20Emily D. Bilski, Emily Braun, The power of conversation: Jewish women and their salons, in Jewish Women and Their Salons, New York, New Haven, Jewish Museum, Yale University Press, 2005, p. 16, citato in: James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 46–50. Nella residenza triestina i Morpurgo avevano un piccolo gabinetto con decori orientali, per cui si veda: Luisa Crusvar, Giappone: dalla collezione orientale dei Civici musei di storia ed arte, Trieste, Comune di Trieste, 1998.

- 21Alice S. Legé, Les Cahen d’Anvers, op. cit., pp. 226–231.

- 22Manuela Moscatiello (trad. Jonathan et David Michaelson) (21/03/2022), CERNUSCHI Henri (EN) in Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France 1700–1939-INHA, http://agorha.inha.fr/detail/794

- 23Nederlandische Credit en Deposito Bank di Amsterdam.

- 24Alice S. Legé, Les Cahen d’Anvers, op. cit., p. 48.

- 25Cernuschi continuò ad acquistare oggetti giapponesi negli anni seguenti, tra cui la famosa scultura in legno laccato e dorato raffigurante una tigre ed acquistata da Sarah Bernhardt. Alla sua morte la collezione di arte orientale contava circa cinquemila oggetti, per la storia del museo si veda: Musée Cernuschi, Éric Lefebvre, Manuela Moscatiello, Association Paris Musées, Retour d’Asie: Henri Cernuschi, un collectionneur au temps du Japonisme, Paris, Paris-Musées, Musée Cernuschi, 2023.

- 26Così lo descrisse il critico d’arte e collezionista Raymond Koechlin (1860–1931), citato in: Klaus Berger, Japonisme in Western Painting, op. cit., pp. 107–111. Sulla figura di Gonse si rimanda a: Rémi Labrusse (trad. Jonathan et David Michaelson) (21/03/2022), GONSE Louis (EN) in Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France 1700–1939-INHA, http://agorha.inha.fr/detail/419; sulla figura di Koechlin si veda invece: Auréanne Bergère (trad. Jonathan et David Michaelson) (21/03/2022), KOECHLIN Raymond (EN), http://agorha.inha.fr/detail/393.

- 27Louis Gonse, Catalogue de l’Exposition Rétrospective de l’Art Japonais, Paris, Quantin, 1883; Louis Gonse, L’art japonais, Paris, Quantin, 1883.

- 28Klaus Berger, Japonisme in Western Painting, op. cit., pp. 107–111; Elizabeth Emery, Reframing Japonisme, op. cit., 2020, pp. 82–83.

- 29Sulla figura di Hayashi si veda: Michel Maucuer (trad. Jennifer Donnelly) (21/03/2022), HAYASHI Tadamasa (EN) in Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France 1700–1939-INHA, http://agorha.inha.fr/detail/657.

- 30Elizabeth Emery, Reframing Japonisme, op. cit., pp. 82–83.

- 31“Senza dubbio la [collezione] più diversificata tra tutte le collezioni francesi dell’epoca e la più equilibrata nel numero di oggetti per categoria”, François Gonse, L’art japonais publié par Louis Gonse en 1883. Enjeux et impacts. Thèse de doctorat en histoire de l’art, Paris, Université de Paris-IV Sorbonne, 1996, p. 484

- 32Alice S. Legé, Les Cahen d’Anvers, op. cit., pp. 226–231.

- 33Ernest Leroux, Catalogue de la précieuse collection de peintures et estampes japonaises formée par M. Edmond Taigny, Paris, E. Leroux, 1893. Hôtel Drouot, Paul Chevallier, Siegfried Bing, Objets d’art anciens de la Chine et du Japon provenant en majeure partie de la Collection Edmond Taigny, Paris, Drouot, 1903. Una parte della collezione venne esposta da Gonse nella mostra del 1883: Louis Gonse, Catalogue de l’Exposition, op. cit., pp. 465–474.

- 34Della scuola Tosa si è accennato nella nota 130; la contemporanea scuola Kano, fondata da Kano Masanobu (1434–1530) e proseguita fino all’inizio del XX secolo, era caratterizzata dalla fusione tra la monocromia di ispirazione cinese e la cromia tipica della tradizione giapponese.

- 35Altra figura cruciale del Japonisme, Bing si trasferì da Amburgo a Parigi nel 1854. Nel 1876 vendette all’Hôtel Drouot una sua prima collezione di oggetti orientali, tra 1888 e il 1891 pubblicò la rivista Le Japon artistique, nel 1895 aprì il suo negozio più importante: L’Art Nouveau – La Maison Bing, Gabriel P. Weisberg, Art Nouveau Bing: Paris Style, 1900, New York, Harry N. Abrams, 1986, pp. 12–43 e pp. 44–95; Fredric Bedoire, Robert Tanner, The Jewish Contribution to Modern Architecture, 1830–1930, Stockholm, KTAV Pub. House, 2004, pp. 194–196.

- 36Siegfried Bing, La Collection Taigny, in: Hôtel Drouot, Paul Chevallier, Siegfried Bing, Objets d’art anciens, op. cit., pp. I–IV.

- 37Come veniva chiamato dal poeta Jules Laforgue (1860–1887), Ivan Jablonka, Le troisième continent, ou la littérature du réel, Paris, Seuil, 2024, pp. 334–335.

- 38Colin B. Bailey, Edgar Degas French, 1834–1917, At the Milliner’s, 1881, in Joseph Rishel, Colin B. Bailey (edited by), Masterpieces of Impressionism & Post-Impressionism. The Annenberg Collection, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 1989, pp. 19–21; Elizabeth Melanson, The Influence of Jewish Patrons, op. cit., pp. 1–16.

- 39James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 207–208.

- 40Figlia di Betty Ephrussi in Kann, sorella di Charles.

- 41Edmund de Waal, Lettere a Camondo, op. cit., p. 88. In seguito Fanny Thérèse e Théodore furono indicati come eredi da Charles Ephrussi.

- 42James McAuley, The house of fragile things, op. cit., p. 127; Chaeran Y. Freeze, A Jewish Woman of Distinction. The Life & Diaries of Zinaida Poliakova, Brandeis University Press, Massachusetts, 2019, p. 121; Elizabeth Rodini, Preserving and Perpetuating Memory, op. cit., pp. 36–54.

- 43Per chiudere il cerchio, Béatrice Camondo, figlia di Moïse e di Irène Cahen d’Anvers (1872–1963), si sposò con Léon Reinach (1893–1944), figlio di Fanny Thérèse Kann e di Théodore Reinach.

- 44Comprese molte opere dei japonistes Manet, Degas e Monet. “Tra il 1879 e il 1882 radunò un’impressionante collezione di dipinti impressionisti, che vantava La Grenouillère di Monet (National Gallery, Londra) e Partenza per Folkestone di Manet (Philadelphia Museum of Art)”, Colin B. Bailey, Edgar Degas, op. cit., pp. 19–21; James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 207–208.

- 45Ora nella Phillips Collection di Washington.

- 46Elizabeth Melanson, The Influence of Jewish Patrons, op. cit., pp. 1–16; Edmund de Waal, Lettere a Camondo, op. cit., pp. 37–39.

- 47. Louise non gradì il doppio ritratto delle figlie più piccole; dopo il Salon del 1881 espresse il suo disappunto a Renoir che fu pagato solo l’anno successivo. Questa circostanza raffreddò notevolmente anche i rapporti tra Ephrussi e Renoir. Sul ritratto di Irène Cahen d’Anvers si veda: Alice S. Legé, Irène Cahen d’Anvers et la Petite fille au ruban bleu. Biographie d’un tableau de Renoir, in Saggi e Memorie di Storia dell’Arte, XLVI, 2024, pp. 103–114.

- 48Per Alice Cahen d’Anvers il gusto dei genitori Louis e Louise era molto convenzionale: “Appendevano Ninfe di Nattier e ritratti di Bonnat sui pannelli in legno [del XVIII secolo] del loro salone”, Elizabeth Melanson, The Influence of Jewish Patrons, op. cit., pp. 1–16. Lo stesso appunto viene fatto da de Waal alla collezione rinascimentale di Ephrussi, Edmund de Waal, Un’eredità di avorio e ambra, op. cit., p. 44.

- 49Louise condivide con Laure Hayman (1851–1940) l’onore di essere stata l’ispiratrice del personaggio di Odette. Anche Charles Swann aveva una ispirazione composita: Ephrussi e Charles Haas, anche lui ebreo e studioso dell’arte antica. Proust lascia nel romanzo molti indizi: Odette ricordava il personaggio di Sefora dipinto da Botticelli nella Cappella Sistina, come Louise ricordava ad Edmond de Goncourt la Donna allo specchio di Tiziano del Louvre; Charles Swann lavorava a un saggio su Vermeer mentre nella realtà Ephrussi scriveva su Dürer; Christina Leah Sztajnkrycer, The Jewish Capital of Europe, op. cit., pp. 330–364; James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 23–24 e pp. 330–364.

- 50Con notevole acume Proust, alla fine dell’affare Dreyfus, collocò nell’appartamento di Odette solo mobili francesi dell’Ancien Régime, Jan Walsh Hokenson, Japan, France, op. cit., p. 205; Jan Hokenson, Proust’s Japonisme: Contrastive Aesthetics, in Harold Bloom (edited by), Marcel Proust, Philadelphia, Chelsea House, 2004, pp. 83–103; Suzanne Guerlac, Swann’s gift, Odette’s face: photography, money, and desire in A la recherche du temps perdu, in Christie McDonald, François Proulx (edited by), Proust and the arts, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 112–125.

- 51Jan Hokenson, Proust’s Japonisme, op. cit., pp. 83–103.

- 52Secondo le memorie di Sonia Warschawsky, fu soprattutto Ephrussi a introdurre Louise “alla porcellana cinese blu, che la incantò, spingendola a formare le sue collezioni quando non erano ancora tornate di moda”, Alice S. Legé, Les Cahen d’Anvers, op. cit., pp. 226–231.

- 53Lucie Chopard (trad. Jennifer Donnelly) (21/03/2022), SICHEL Auguste, Philippe and Otto (EN), in Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France 1700–1939-INHA, http://agorha.inha.fr/detail/746. Si vedano anche: Klaus Berger, Japonisme in Western Painting, op. cit., pp. 10–19 e pp. 88–106; Max Put, Plunder and Pleasure: Japanese Art in the West 1860–1930, Leiden, Brill, 2000, pp. 34–37.

- 54Edmond de Goncourt, Jules de Goncourt, Journal mémoires de la vie littéraire 1875–1878, op. cit., TOME XI, p. 221. Edmund de Waal, Un’eredità di avorio e ambra, op. cit., p. 53.

- 55Il titolo originale del libro che abbiamo già citato è: The Hare with Amber Eyes: A Hidden Inheritance. Un accenno all’acquisto della collezione è anche in: Edmund de Waal, Lettere a Camondo, op. cit., pp. 37–39.

- 56Gli Inrō potevano contenere tabacco, sigilli, medicine e hanno sempre attirato, insieme ai netsuke, l’interesse dei collezionisti ammaliati dalla incredibile varietà nelle decorazioni, Lionel Lambourne, Japonisme, op. cit., pp. 153–167.

- 57Louis Gonse, L’art japonais, op. cit., vol. II, p. 84. Aggiunge de Waal: “Louis Gonse, collezionista amico di Charles e direttore della «Gazette», ricorre a una splendida espressione per descrivere un netsuke in legno di bosso: «plus gras, plus simple, plus caresse», ossia molto ricco, molto semplice, molto tattile. È difficile trovare una progressione di attributi altrettanto efficace”, Edmund de Waal, Un’eredità di avorio e ambra, op. cit., pp. 59–62.

- 58Ting Chang, Travel, Collecting, and Museums of Asian Art in Nineteenth-Century Paris, New York, Routledge, 2016, p. 111.

- 59Geneviève Lacambre, Sources du Japonisme au XIXe siècle, in Shuji Takashina, Galeries Nationales d’Exposition du Grand Palais, Kokuritsu Seiyo Bijutsukan (direction de la publication), Le Japonisme, op. cit., pp. 22–33.

- 60Louis Gonse, L’art Japonais, op. cit., Tome II, p. 181.

- 61Michel Winock, L’antisémitisme des Goncourt, in Jean-Louis Cabanès, Pierre-Jean Dufief, Robert Kopp, Jean-Yves Mollier (sous la direction de), Les Goncourt dans leur siècle. Un siècle de Goncourt, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2005, pp. 193–202; Alice S. Legé, Reframing Japonisme: Women and the Asian Art Market in Nineteenth-Century France, 1853–1914 By Elizabeth Emery. 280 pp. incl. 13 col. + 61 b. & w. ills. (Bloomsbury Visual Arts, London, 2020), £90. ISBN 978–1–5013–4463–, in The Burlington magazine October 2021, pp. 972–973.

- 62Un’indicazione del valore delle lacche a Parigi la ricaviamo dal resoconto del viaggio in Giappone dello stesso Philippe Sichel. Arrivando a Nagasaki nel 1874 l’unica preoccupazione di Sichel era quella di ritrovare in un emporio delle lacche che erano state viste da un suo amico due anni prima: le trovò tutte, “magnifiche e molto ben conservate”. Le scatole per la calligrafia – suzurikako che Sichel comprava per cinque franchi (un dollaro) le rivendeva a Parigi anche a mille franchi, Philippe Sichel, Notes d’un bibeloteur au Japon avec une preface de M. Edmond Goncourt, Paris, E. Dentu, 1883, pp. 1–11. Da rimarcare è anche la differenza di prezzo con le stampe giapponesi che si vendevano a Parigi in quegli anni per “due, tre o quattro franchi, e gli oggetti eccezionali a cinque”, Klaus Berger, Japonisme in Western Painting, op. cit., pp. 10–19.

- 63Klaus Berger, Japonisme in Western Painting, op. cit., pp. 1–9. “Il giapponismo, infatti, è più che una fantasia, è una passione, una religione”, Jules Claretie, Peintres et sculpteurs contemporains, Paris, Charpentier, 1873, pp. 272–279. “Come scrive George Augustus Sala nel suo Paris Herself Again in 1878–79: «Per alcuni appassionati d’arte come gli Ephrussi e i Camondo, il Japonisme è diventato una sorta di religione»”, Edmund de Waal, Un’eredità di avorio e ambra, op. cit., pp. 59–62.

- 64Charles Ephrussi, Les laques japonais au Trocadéro, Extrait de la Gazette des Beaux-Arts Décembre 1878, Paris, Quantin, 1879, pp. 1–17. Si vedano anche: Elizabeth Emery, Reframing Japonisme, op. cit., pp. 131–133; Edmund de Waal, Un’eredità di avorio e ambra, op. cit., pp. 59–62; Alice S. Legé (trad. Jennifer Donnelly) (21/03/2022), CAHEN D’ANVERS Louise, op. cit.

- 65“Nel 1664, undici navi dalle Indie Orientali all’Olanda portarono circa 45.000 porcellane giapponesi molto rare e solo 101 pezzi di lacca; altre undici barche, partite da Batavia nello stesso anno, contenevano 16.580 pezzi di porcellana e solo 12 lacche”

- 66Maria Antonietta le aveva ereditate nel 1781 dalla madre Maria Teresa, non si sa come l’imperatrice riuscì ad acquisire queste lacche di eccezionale qualità, ma si sa che le riteneva i suoi oggetti preferiti, nel 1743 Maria Teresa scrisse: “Niente al mondo, tutti i diamanti non sono niente per me, ma ciò che viene dall’India, soprattutto le lacche […] sono le uniche cose che mi danno piacere”, Selma Schwartz, Un regard vers l’Orient, in Galeries nationales du Grand Palais (direction de la publication), Marie-Antoinette: exposition au Grand Palais, Dijon, Éditions Faton, 2008, pp. 188–191. Ephrussi era consapevole della storia delle lacche della regina, nel 1879 scrisse sulla Gazette “questi pezzi sono doppiamente preziosi, sia per il loro valore artistico, sia per l’interesse commovente che attribuisce a tutto ciò che ricorda la memoria di Maria Antonietta […] è facile intuire che la collezione sia stata realizzata da una donna e per una donna”, Charles Ephrussi, Inventaire de la Collection de la Reine Marie Antoinette, in Gazette des Beaux-Arts, 1879, pp. 389–392. Charles donò a Louise una copia di questa opera “cordialmente offerta” e autografata dal “suo rispettosamente affettuoso Charles”, Alice S. Legé, Les Cahen d’Anvers, op. cit., p. 230.

- 67In particolare col piccolo cabinet (kodansu) conservato oggi nel museo Guimet e descritto in: Monika Kopplin, Christian Baulez, Japanische Lacke: Die Sammlung der Königin Marie Antoinette, Münster im Westphalen, Hirmer, 2002, pp. 210–213.

- 68Le altre due arti del perfezionamento sono le ben più note Kado o Ikebana per la composizione floreale e il Chado o cha no yu – cerimonia del tè.

- 69“Il kogo è una piccolissima scatola dalla decorazione raffinata, destinata a conservare l’incenso giapponese […] può assumere le forme più svariate, in materiali di ogni tipo: ceramica, legno, lacca. Il repertorio formale è vertiginoso: tante rappresentazioni legate ad un’acuta osservazione della natura, degli animali o delle piante, ma anche personaggi popolari o leggendari, oggetti giapponesi di uso quotidiano, divinità varie”, Véronique Teboul-Bonnet, Collection au féminin, op. cit., pp. 109–110. Il politico francese Georges Clemenceau (1841–1929) raccolse una collezione con più di tremila kogo di ceramica, per cui si veda: Camille Létourneau, Musée des beaux-arts (Montréal, Canada), Boîtes à encens japonaises redécouvertes: la collection de “kogo” de Georges Clémenceau, Musée des beaux-arts, Montréal, 1977.

- 70Louis Gonse, Catalogue de l’Exposition, op. cit., pp. 153–164. Nel catalogo dell’esposizione c’è anche l’elenco delle lacche collezionate da Charles Ephrussi, alle pp. 193–200. Gli oggetti esposti da Charles erano trentatré in tutto, con questa suddivisione cronologica: uno del XVI sec.; sei del XVII sec.; venticinque XVIII sec. ed uno del XIX sec.; nel 1893 le lacche di Louise e Charles vennero nuovamente riprodotte in: Alfred De Lostalot, Les arts du Bois (Sculpture sur Bois–Meubles), Paris, Rouam, 1893, pp. 137–139.

- 71“Un gusto eclettico ha governato la formazione e la purificazione di questo magnifico ensemble. Tutti i periodi e gli stili, a partire dal XVI secolo, sono rappresentati da M.e Cahen con esemplari squisiti”, Louis Gonse, L’art Japonais, op. cit., Tome II, p. 219.

- 72Quelle più piccole erano sicuramente kogo per l’incenso, ma dalle descrizioni di Gonse è possibile riconoscere anche dei contenitori rettangolari per documenti (fubako), dei contenitori rotondi per specchi (kagamibako) e dei contenitori per cosmetici con vassoio interno (tebako)

- 73Fondata da Hon’ami Koetsu e da Tawaraya Sotatsu (?-1643) la scuola era specializzata nella rappresentazione della natura. Tra il XVII e il XVIII secolo si consolidò grazie al contributo dei due fratelli Ogata Korin (1658–1716) ed Ogata Kenzan (1663–1743).

- 74Le vedute comprendevano il Palazzo del marchese Muti ai S. S. Apostoli, Palazzo Barberini, S. Ignazio e la piazza di Monte Cavallo – Quirinale.

- 75Oliver Impey, Christiaan Jörg, Japanese Export Lacquer 1580–1850, Amsterdam, Hotei, 2005, pp. 52–53 e p. 71, si veda anche: Japanese Lacquer Nambokucho to Zeshin. The collection of Mike and Hiroko Dean, London, Barry Davies Oriental Art, 2002, pp. 187–188.

- 76Deshima era una piccola isola artificiale collegata con un ponte al porto di Nagasaki. Durante i due secoli di chiusura del Giappone fu l’unico luogo di residenza e di scambio commerciale degli olandesi col paese del Sol Levante.

- 77Alice S. Legé (21/03/2022), LEVI MONTEFIORE Edouard (FR) in Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France 1700–1939-INHA, http://agorha.inha.fr/detail/390; Alice S. Legé, Les Cahen d’Anvers, op. cit., p. 112 e p. 519.

- 78Nel 1843 Eliezer Levi Montefiore (1820–1894), fratello di Édouard, si era trasferito in Australia, si veda: Nicholas Draffin, An enthusiastic amateur of arts, Eliezer Levi Montefiore in Melbourne 1853–71, in Art bulletin of Victoria the annual journal of the National Gallery of Victoria, XXVIII, 1987, pp. 92–108.

- 79Cernuschi, Burty, Taigny, Ephrussi e Gonse.

- 80Raoul Montefiore, Souvenirs (1872–1900), Paris, Chez l’auteur, 1957, p. 22 e pp. 76–77.

- 81Insieme al padre Yasutsuna Saburodayu (749–811).

- 82Gordon Warner, Japanese swordsmanship: technique and practice, New York, Weatherhill, 1991, p. 9.

- 83Louis Gonse, L’art japonais, op. cit., Tome II, p. 133.

- 84Louis Gonse, L’art japonais, op. cit., Tome II, pp. 121–122.

- 85“Il signor Montefiore ne ha degli ottimi. Il signor Bing ne ha una sessantina di gusti davvero impeccabili; alcuni sono tra i migliori che il Giappone ci ha inviato”, Louis Gonse, L’art japonais, op. cit., Tome II, p. 85.

- 86Gonse chiama il pittore “Bountshio”. Nanga si traduce letteralmente come “pittura meridionale”, un riferimento alla scuola di pittura del paesaggio della Cina meridionale, che venne presa ad esempio da molti pittori del XVIII e XIX secolo. Nei dipinti di questa scuola, denominata anche Bunjinga, era importante il rapporto tra la poesia e la rappresentazione dei paesaggi.

- 87Moïse ed Isaac erano cugini, erano rispettivamente i figli dei fratelli Nissim Camondo (1830–1889) ed Abraham Behor Camondo (1829–1889), figli del Conte Raphaël Salomon Camondo (1810–1866) e deceduti entrambi nel 1889.

- 88Michela Messina, Bodoni tra Rothschild e Hayez Salomone de Parente, op. cit., pp. 21–56

- 89James McAuley, The house of fragile things, op. cit., p. 136. Si vedano anche Christina Leah Sztajnkrycer, The Jewish Capital of Europe, op. cit., pp. 324–327; Stefania Ricciardi, I Camondo tra Venezia, Istanbul e Parigi. Vita e destino di una famiglia ebrea tra Oriente e Occidente, in: Raniero Speelman, Monica Jansen, Silvia Gaiga (a cura di), Atti del convegno Ebrei migranti: le voci della diaspora. Proceedings of the International Conference: Jewish Migration: Voices of the Diaspora, Istanbul, 23–27 giugno 2010, Utrecht, Igitur Publishing, 2012, pp. 47–48.

- 90James McAuley, The house of fragile things, op. cit., p. 18.

- 91Elizabeth Rodini, Preserving and Perpetuating Memory, op. cit., pp. 36–54

- 92Che non lo vide mai terminato.

- 93La bottiglia faceva parte di una coppia, l’altra è conservata al Victoria & Albert Museum di Londra.

- 94James McAuley, The house of fragile things, op. cit., pp. 229–230.

- 95Edmund de Waal, Lettere a Camondo, op. cit., p. 88.

- 96Degli artisti Suzuki Harunobu (1725–1770), Torii Kiyonaga (1752–1815), Toshusai Sharaku (attivo nel 1794–1795), Katsukawa Shunshu (1726–1793), Kitagawa Utamaro (1753–1806), Hokusai e Hiroshige.

- 97Su Manzi si veda: Mona Auger (trad. Jennifer Donnelly) (21/03/2022), MANZI Michel (EN) in Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France 1700–1939-INHA, http://agorha.inha.fr/detail/810.

- 98Figlio dell’incisore Firmin Gillot, Charles collaborò con Gonse per le sue monografie. Nel 1895 scriveva Edmond de Goncourt: “la collection japonaise la plus parfaite, la plus raffinée pour les bronzes, les fers, les bois

- 99Su Isaac e la sua collezione lo storico dell’arte Gustave Achille Gaston Migeon (1861–1930) scrisse: “Il futuro ricorderà che un uomo appassionato di cose d’arte, che possedeva quanto di più bello si potesse avere dal Settecento, e i più grandi capolavori di Degas, non passava con indifferenza davanti alle opere della grande arte giapponese”, Gustave Achille Gaston Migeon, Les oeuvres d’art d’extrême-orient: in Carle Dreyfus, Paul Jamot, Gustave Achille Gaston Migeon, Paul Vitry, Collection Isaac de Camondo au Musée du Louvre, Paris, Gazette des beaux-arts, G. Van Oest, 1914, pp. 81–90.

Villa Cahen

Villa Cahen